AUTHOR

あぴママ

- 2020年9月13日

- 2020年9月13日

赤ちゃんの頃の話〜子はかすがい編〜

赤ちゃん時代の話をすることは、愛されて育ったこと、そして今も変わらず愛していることを伝えるのに最も簡単で身近な方法だと思います。

- 2020年9月11日

- 2020年9月13日

赤ちゃんの頃の話〜犠牲を認められなかった日々〜

子どもができれば、それに費やさなければならない時間も増えるのだから犠牲になるものもある。それを受け入れられない日々でした。

- 2020年9月9日

- 2020年9月9日

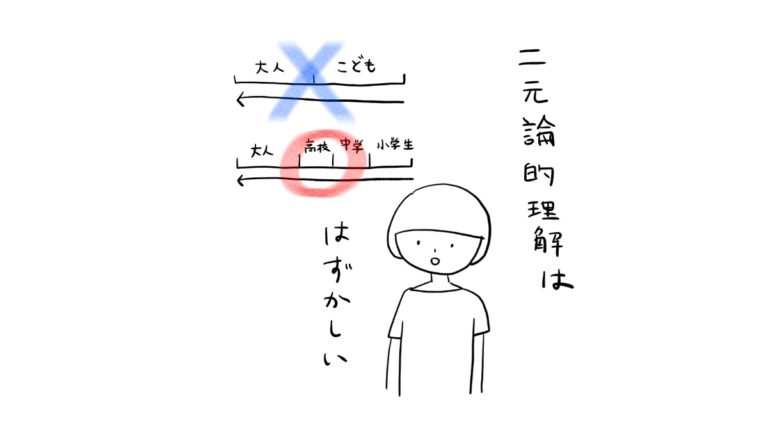

小学生にスマートフォンは必要か

なぜ携帯を持たせることにしたか 成長してきた頭脳。しかし依然として小さい体。 電車の乗り換えもわかるし、自立心は旺盛。なのに、体が小さく防犯上不安だからあまり行動させてあげられない日々が続きました。 だからこの子にとってスマホは、頭脳と見た目のギャッ […]

- 2020年9月4日

- 2024年4月19日

【育児相談がきた】2歳児に大声で怒ってしまう自分がイヤ

2歳児に怒ってしまうママの怒りを肯定します。怒りの理由さえ客観的に認識すれば、別に怒ってもいいのではないかなと思います。