求めよ、さらば与えられん

これは、わたしが教養のために聖書を読んでいたときに見つけた言葉です。本来はこれは神を求め続けよ、という意味のようですが、わたしはこれに全く違う意味をあてて自分の人生に使うことにしました。

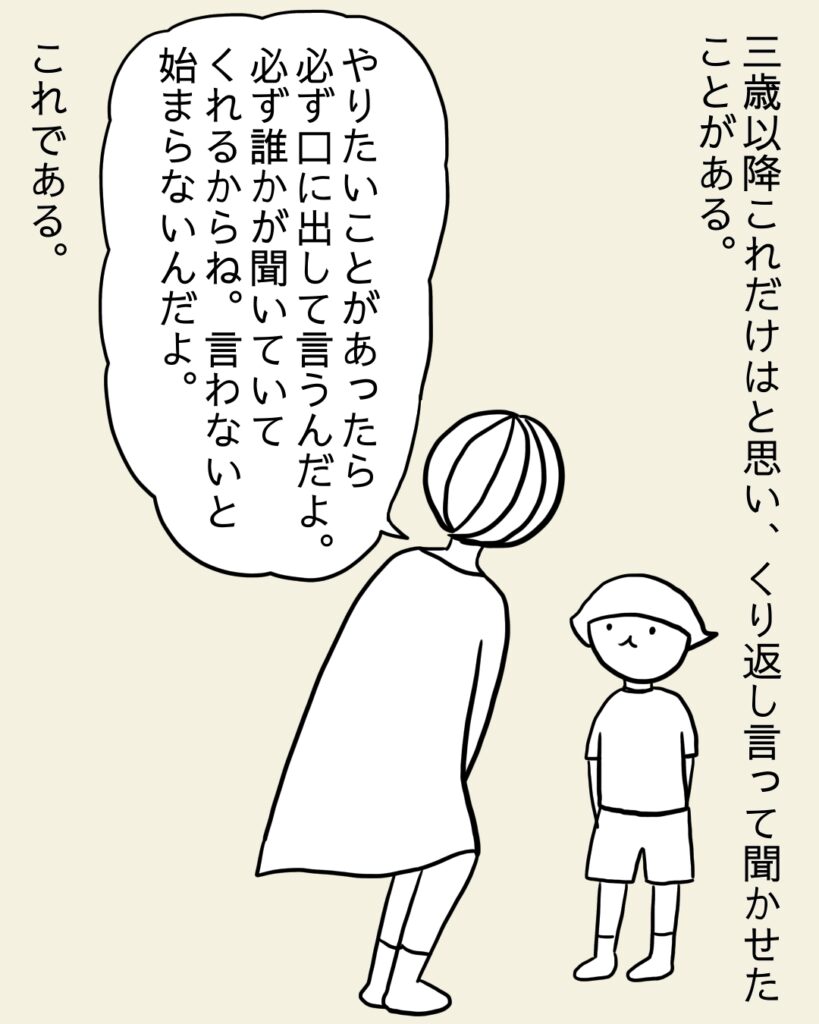

どういう意味にしたかというと「求めなければ、与えられることはないのだ」というものです。そしてこれはわたしの1〜4歳くらいまでの幼児育児のテーマでした。これをこの年齢で教えたら、子どもは自分の希望をたくさん周囲に話せるようになるはずだと思ったからです。

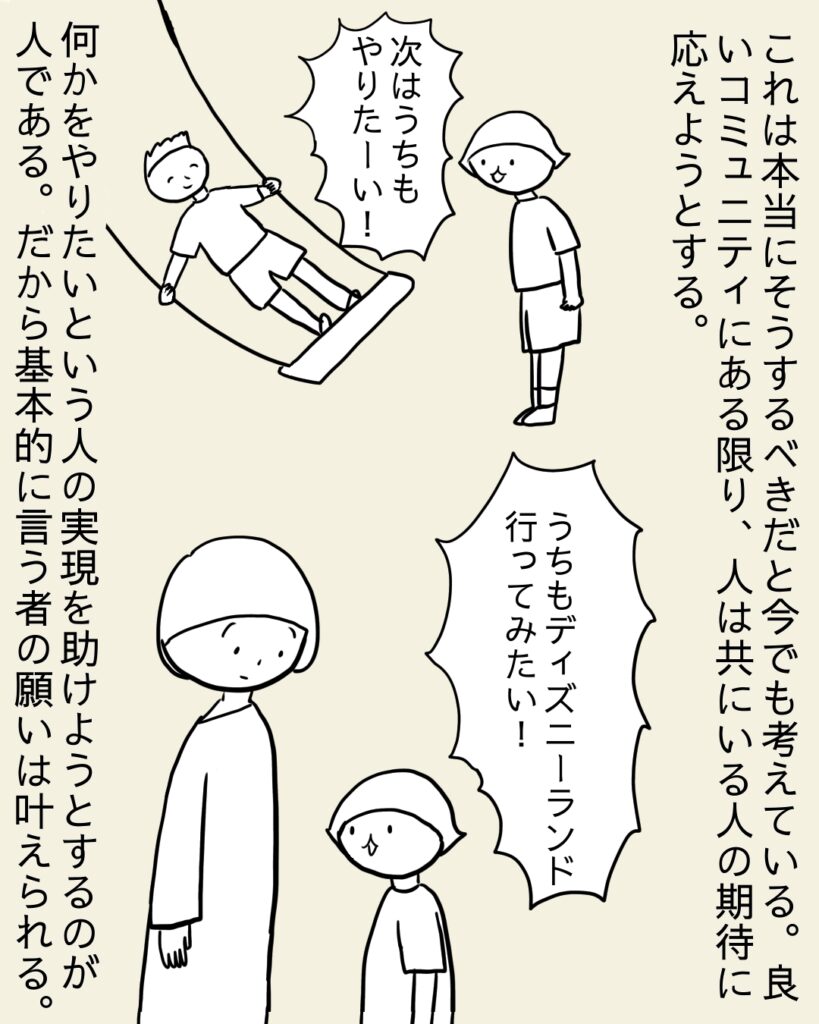

可愛い子どものためなら周囲は動きます。基本的には皆、子どもの願いを叶えようと動いてくれるというわけです。そうすると、子どもは自分が求めたことにより与えられたという経験を重ねます。

このある種の成功体験は、子どものそのあとの人生にとってもうまく作用することのはずです。なぜなら、大人になってもこの流れは全く同様だからです。自分の心の中だけで願いをもっていても叶わない、とまでは言いませんが、他者に願いを話したら、良き人々は少しでも協力てくれようとします。たくさんの人が協力してくれたら願いが叶うスピードも早くなります。

ですから幼い時分は、口頭でこれを何度も何度も伝えました。「必ず口に出して言いなさい」と。最近はそういえば、あぴちゃんにこれを伝えることは全くありませんから、あぴちゃんにはこれが身についているのだと思います。今は次のフェーズです。他者にどう動いてもらうか。というところです。

他者に動いてもらうストーリーをつくる

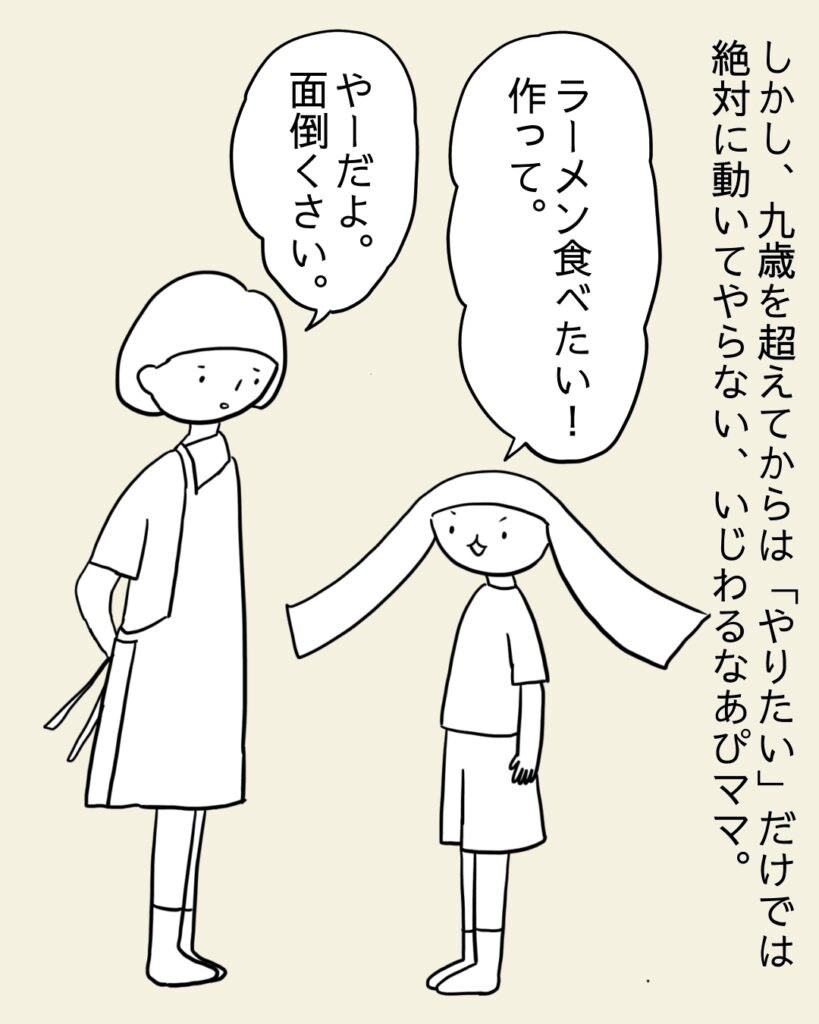

わたしは、あぴちゃんの言うことをまずすんなり聞きません。彼女が小学校一年生の頃くらいからそうしていたと思います。というか、聞かないのはわたしの怠惰な性格ですから、素のままでいるだけとも言えます。

漫画ではわたしはラーメンをつくることを拒否しましたが、ああいう感じです。今朝も体温計をとってくれ、とあぴちゃんから頼まれましたが最初は拒否しました。面倒臭かったからです。

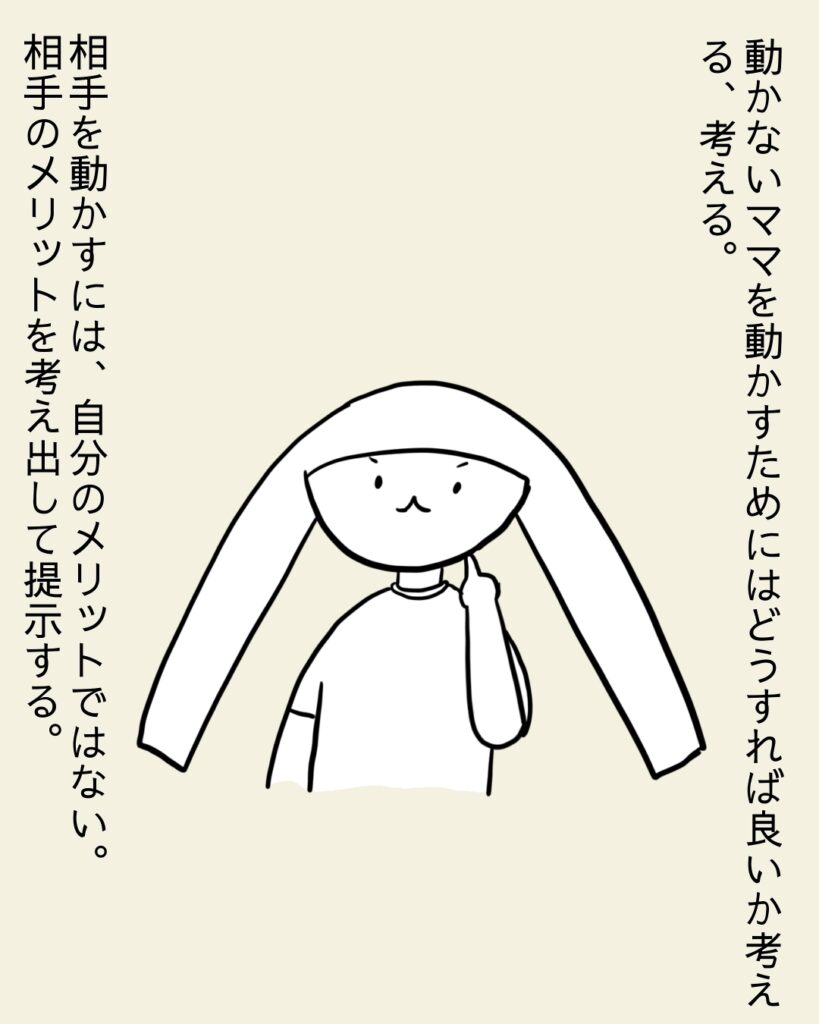

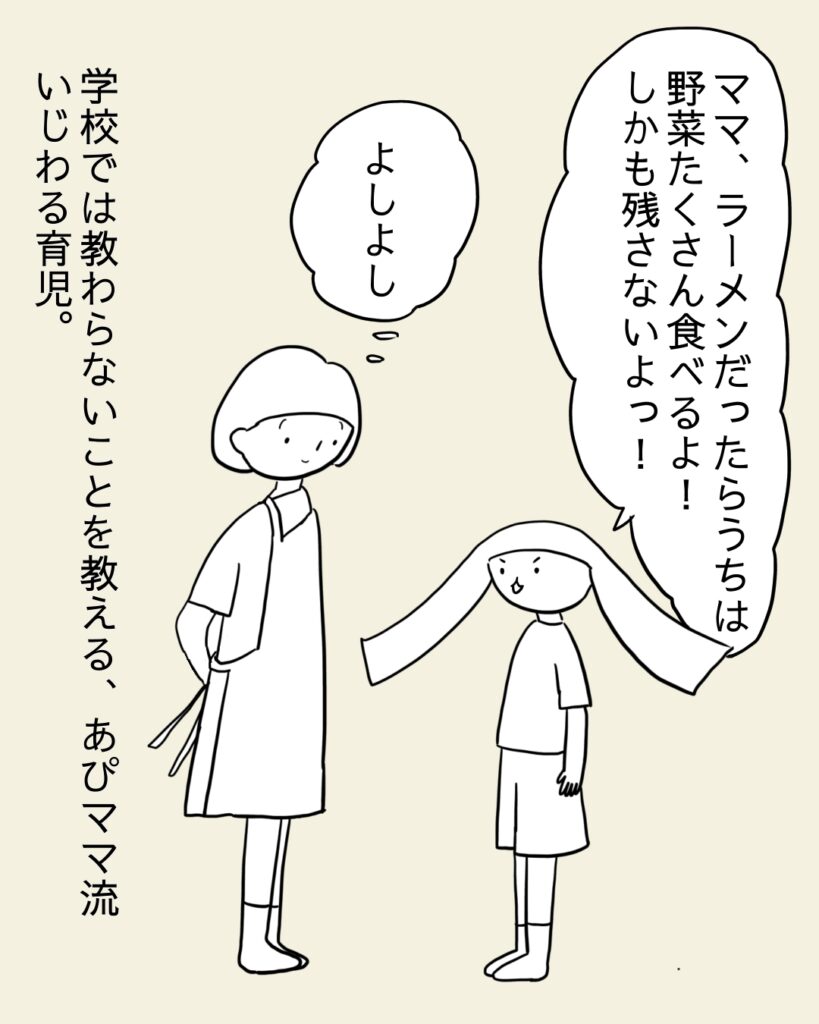

しかしあぴちゃんが何かしら相手を動かすためのストーリーを用意できたら臆せず動きます。動くに足るわたし側のメリットを考えるのは、人を動かす側の仕事です。自分の感情で人を動かさない、ロジックで納得の上で動いてもらう。社会生活ではこれを効率よく学ぶことはできませんから、これこそが親の役割だと思います。

ところで、ほんの一例として、急に遠い公園にいくことになったあぴちゃんが、協調性のない男の子にいかに動いてもらうかを考えまくって成功したお話をこちらで紹介してみました。これは、ほとんど人生のサバイバル術です。彼女が一生使えるサバイバル術になるだろうと思います。