今日もマナー教育がテーマです。

早ければ社会に出て数年とかで、子どもをもうけて育てることになるわたしたちです。

子育てを開始した当初は、そんな事実にどこか腑に落ちないものを感じつつ「そんなもんかな」と受け入れていたものですが、今ようやく少しずつ親離れしてきた我が子を横目に、あらためて思います。

「いや~、赤ちゃんも抱いたことがない。小さな子供の世話もしたこともない。そんな状態で人をひとり育てるのって無理ゲーだよね~」と思えます。

まぁ「無理ゲー」と感じつつ、じたばたもがいてるうちに、子どもがなんとなく育って今があるのだけれども、それだって、さまざまな幸運がいいように重なったからってだけです。

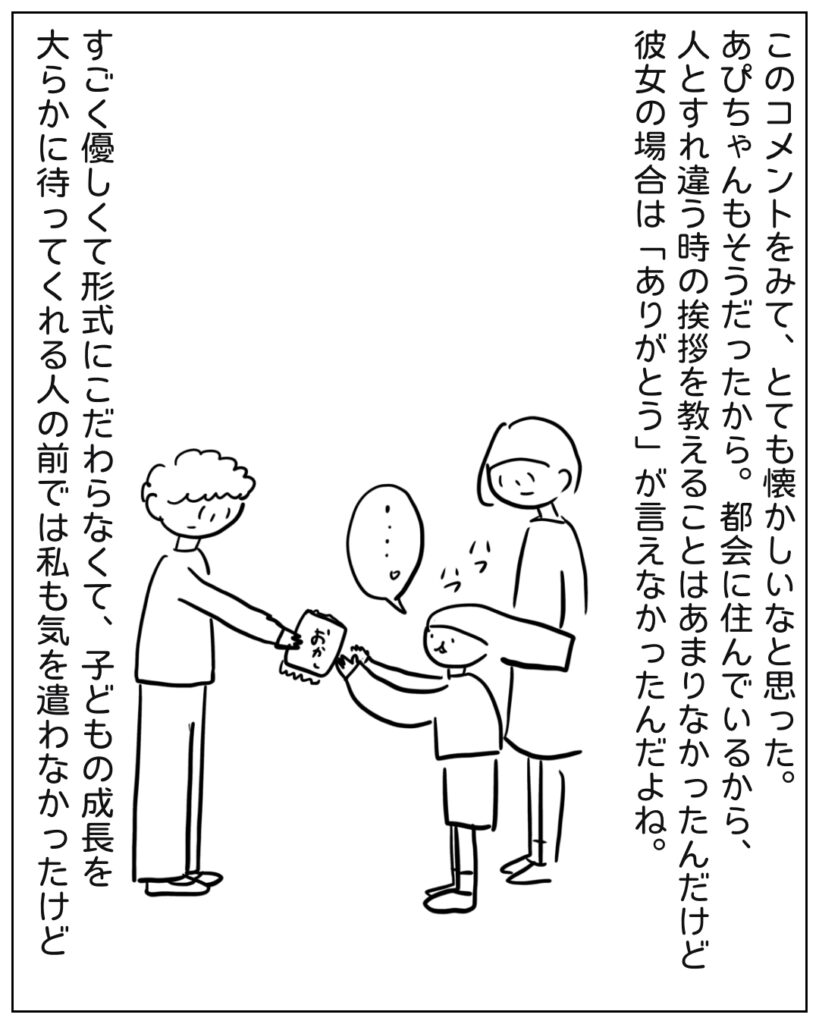

今では育児漫画など描くようになり、たくさんの親御さんから育児相談など受ける私です。自分が通り過ぎてきた道だから、ときに「そんなことは簡単なことなのに、そんなところで迷うんだな」とか「そんなに深く考えなくてもいいんじゃないかな」と傲慢にも思うことがありますが、でもやっぱり基本に立ち返ると、ほとんどのことが迷ってしまって当然だな、とも思えます。

親は自分が育てられたようにしか、子どもを育てられないから。親のメインの情報ソースというのは、自分の親の子育て、となってしまわざるを得ないから。だから、メインの情報ソースに疑問が出てしまったら、それはもう迷って当然の話なのです。

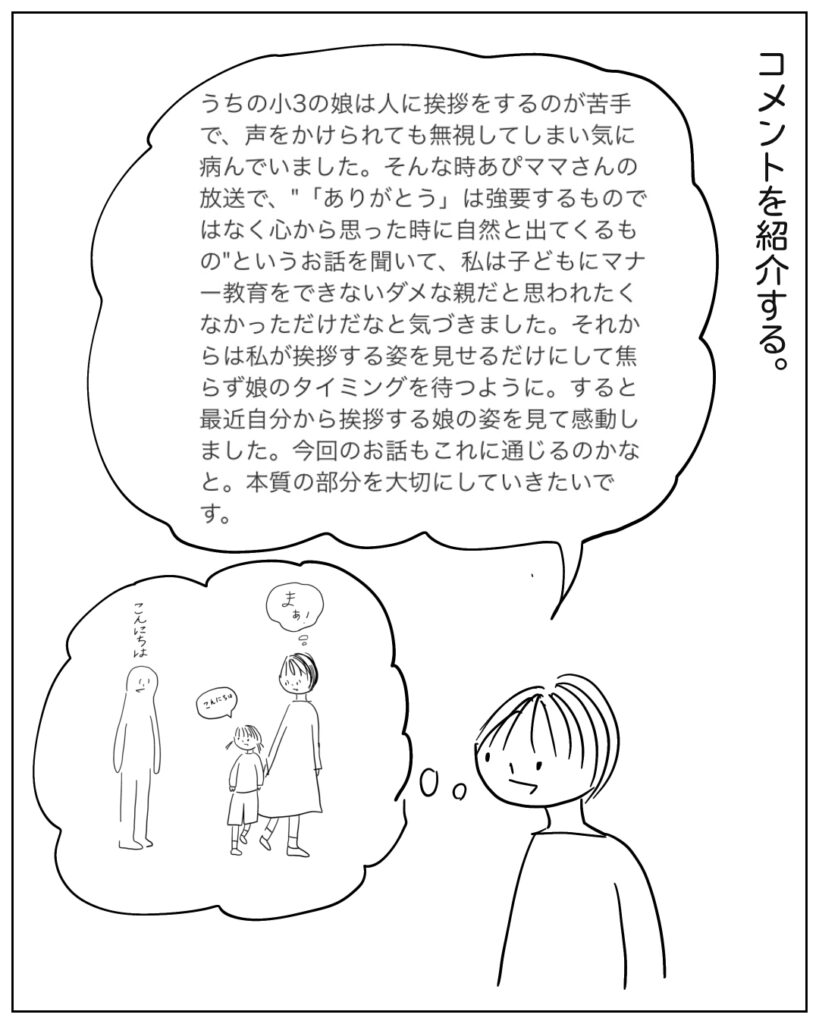

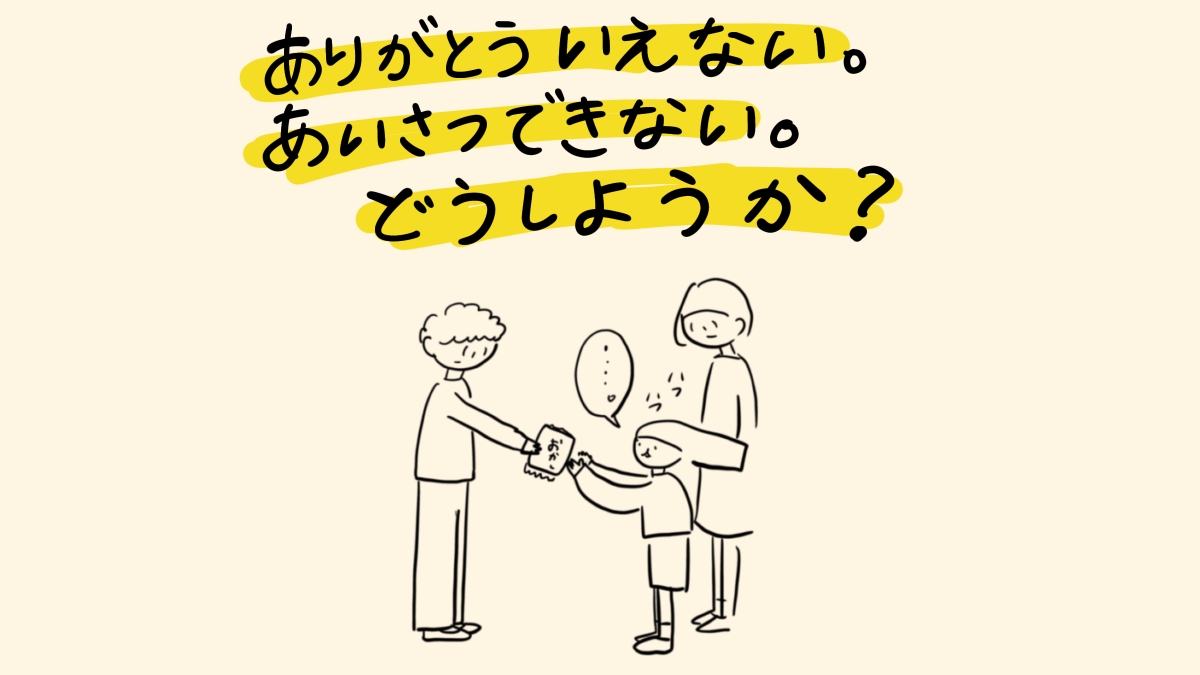

今回取り上げたテーマは、前回と同様、小さい子に対する「マナー教育」です。

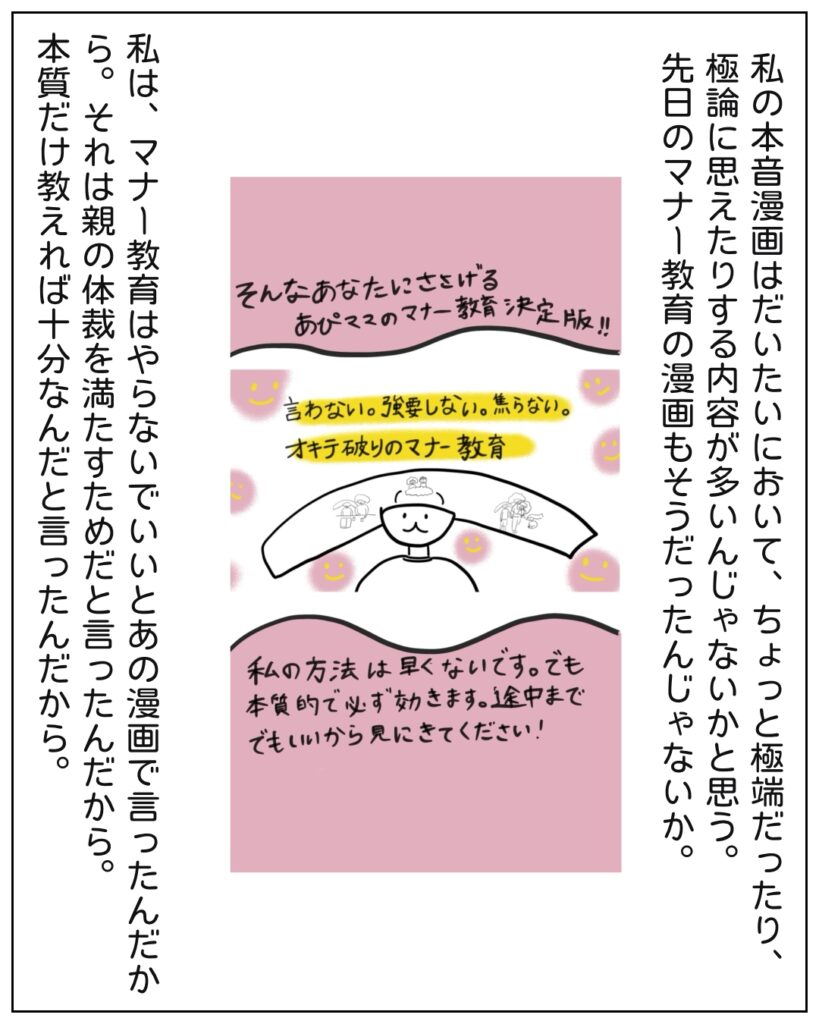

わたしは前回、マナー教育はしないでいいのではないか、体裁上の行動パターンを教えるのではなく、すぐには行動として結晶化することがない本質だけ伝えていけばいいのではないか、むしろそうすることで、本音と行動に乖離のない健全な心をはぐくんでやれるんじゃないか、こういう提案をしました。

実践編ではなく、その理念をお伝えした形です。

理念だけだと「あぴママのいうことはわかるんだけど、とはいえそれは難しいことよ。」と腑に落ちない思いを感じる人も多かったんじゃないかなと勝手に予測しました。

ですから、今日は実践編を描いてみました。

いつまでも、「ありがとう」が言えなかったあぴちゃんを例にとり、お伝えしてみました。わたしのマナー教育、実践編です。