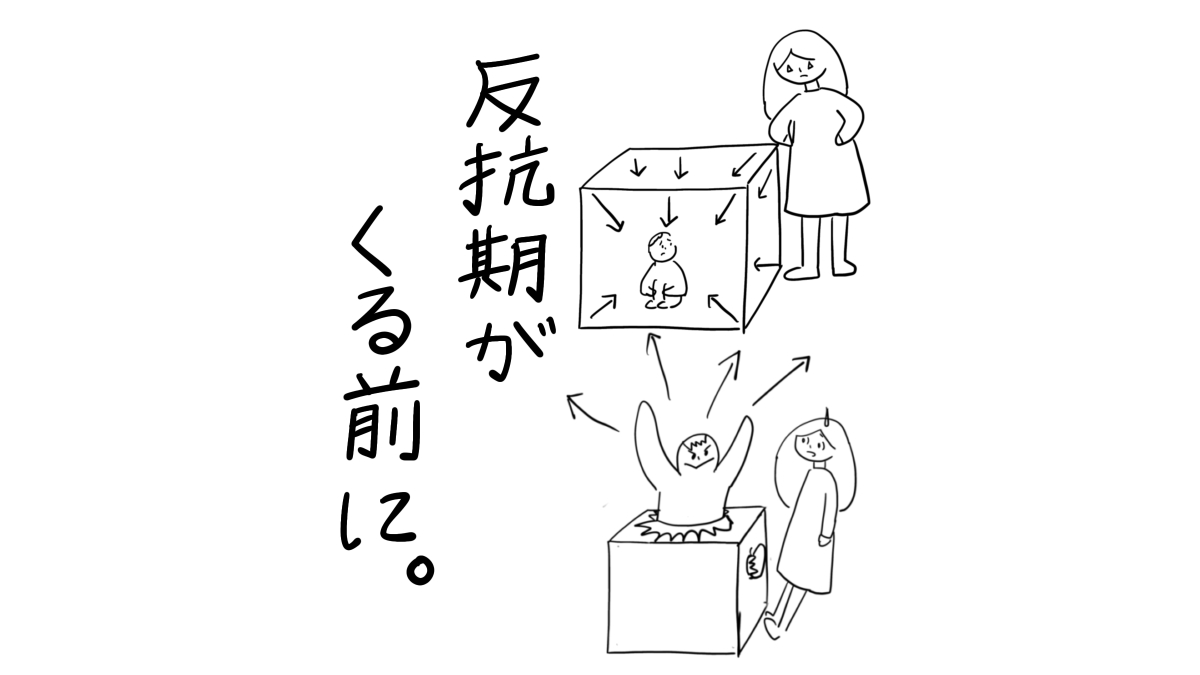

目の前の我が子が反抗期か、そうでないか、なんてその人の主観によるもので、明確な定義などありません。

現に、わたしの娘あぴちゃんも、外出先で「ほら、そこを渡るとき気をつけなさいね。」なんて声をかけると「嫌だ!気をつけない!」なんて返ってきますし、人によってはこれを反抗期ととらえるものかもしれない。

でも、どうも我が子あぴちゃんは、イヤイヤ期もなかったし、第一次反抗期も第二次反抗期も、なんか無さそうではあります。

そう思って当時を振り返ると、そういえば、あぴちゃんが幼いころは、マジでマジでマジで、あぴちゃんファーストでやっており、それはほとんどどんなときでもそうでして、今思うとあのスタイルに「イヤだ」と反発する隙なんか無かったかもしれない…とも思うんですね。

「イヤだ」という隙を与えないように先回りし続けるというか。遊びも自分の意思で「終わりたい」となるように、先回りして導くような形。

これはある程度大きくなった今でも、そういう接し方をしている傾向があります。

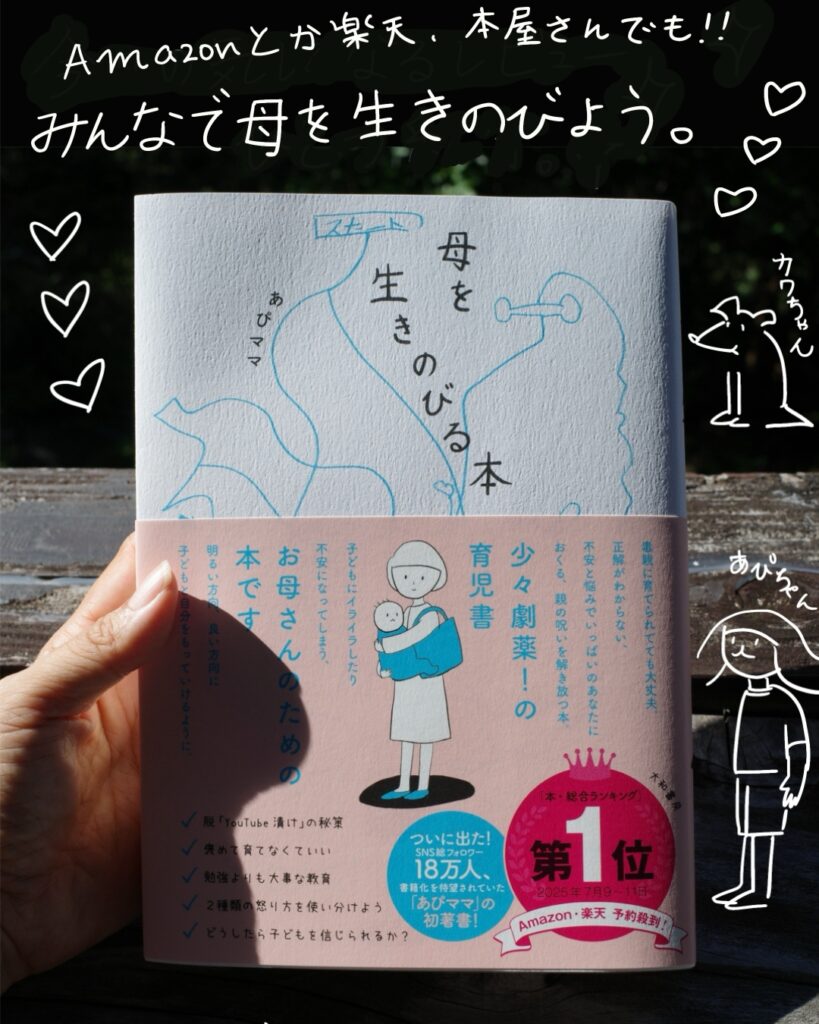

通常であると、そういう育て方って、ワガママ自己中モンスターを生み出す育て方だと思われていると思うし、なかなかとらない選択肢なのかもしれないと思うのですが、そういう育て方をしても、ワガママ自己中モンスターにしない絶妙なコツのようなものが、本に詰まっているかもしれない、とも思えます。

「母を生きのびる本」のレビューなど見ていると「そういうやり方ってあるんだなと目から鱗。」「やり方が独自で独特で驚いた。」などという感想も届いており、なにかしらそういう視点からも、この本をお役にたてていただけるかもしれない、などと著者としては思っております。

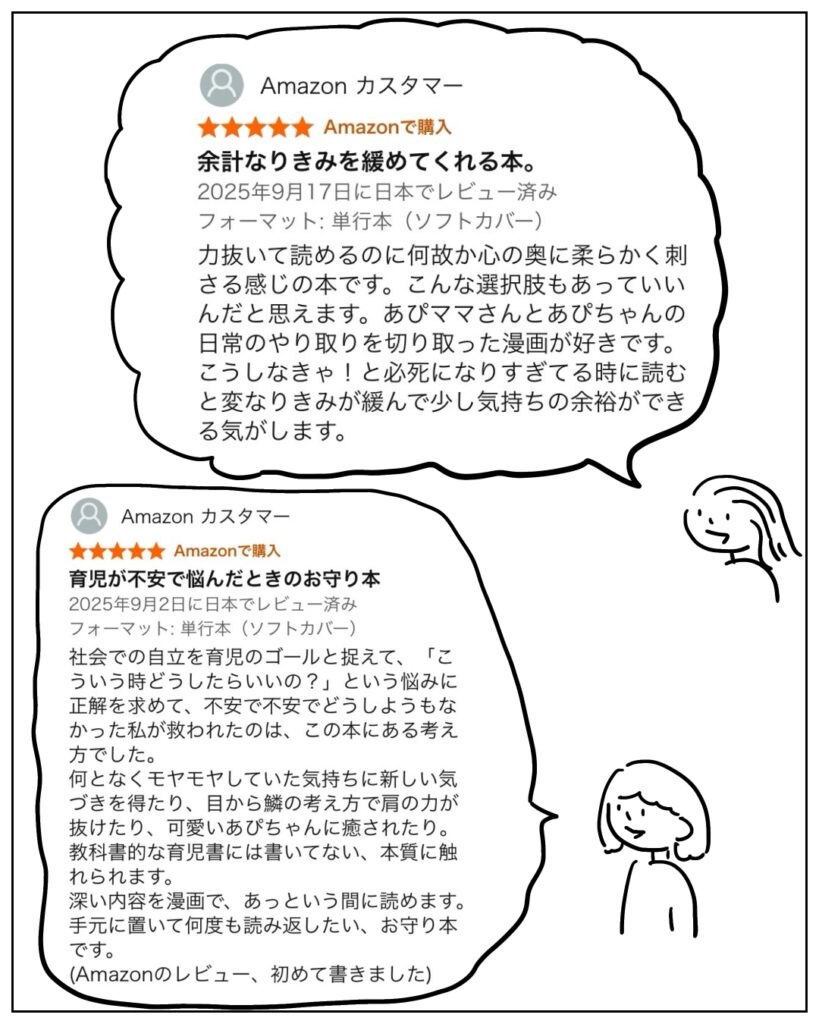

Amazonでレビューをくださっている皆さん、ほんとうにお心遣いをありがとう。わたしはとてもうれしいです。気づかれた方は、レビューをかいていただけると、たいへんありがたく思います。